お遍路を巡る順番とは?

順番通り巡ることを「順打ち」、逆から巡るのを「逆打ち」と呼びます。

また、それらの方法で1回で巡りきるのを「通し打ち」、何回かに分けて巡るのを「区切り打ち」と呼びます。

体力や期間、ペースに合わせて巡り方を選ぶとよいでしょう。

参拝方法

● 参拝の手順

- 山門を入る

山門を入る時(山門のない場合境内)、門前で手を合わせ一礼して境内に入ります。 - 手水場(ちょうずば)へ

手水鉢で手と口を清めます。

次の手順で清めます。

①ひしゃくを右手にもち左手を清める

②左手に持ち替えて右手を清める

③左手に水を取り、口をゆすぐ

④ひしゃくを縦にし、残った水で柄を清める - 鐘楼(しょうろう)へ

鐘楼で鐘を2回撞きます(お寺によっては禁止しているところもあるので注意してください。また参拝後には、鐘を撞かないようにします) - お参り

お参りは、本堂と大師堂の2ヶ所で行います。まず、本堂にてお参りします。続いて、大師堂でお参りします。お参りの仕方は本堂と同じです。 - 納経堂へ

納経帳に墨書と朱印をいただきます。 - 山門を出る

山門を出る時に手を合わせて一例し、左足から出ます。

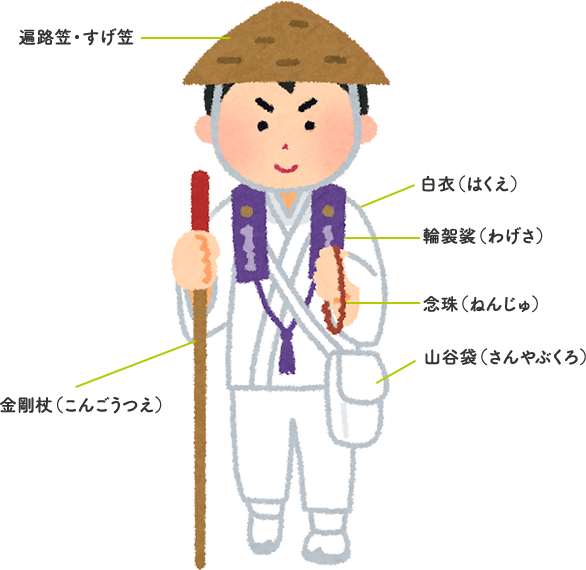

衣装・道具

(必要度を(★)で表示)

● お遍路の衣装・道具の紹介

お坊さんの法衣を簡略化したものです。つまりこれをかけるだけで私は正装ですよという意味です。食事の際やトイレに入るとき等は外すのがマナー。

お遍路終了後は葬儀やお寺参り、普段の仏壇でのお勤め等に使用すると良いと思います。四国霊場八十八ケ所用等ありますが基本的に好きなものを買うと良いです。通販や専門店だと柄が豊富です。

お遍路は真言宗ですが全体的に宗派をそこまで気にする必要はありません。自分が持っている数珠を持参してOKです。購入する場合は108の煩悩からなる真言宗本連の数珠もあるので、記念に買ってみるのもいいと思います。四国別格二十霊場限定の数珠もお土産にオススメ。

比較的安価で購入できます。先祖供養のためには一応持っておきたいもの。

当日は道具を入れる小さな袋か、ずた袋を購入すると便利です。

四国八十八ヶ所霊場専用の御朱印帳を納経帳と言います。種類によっては絵柄やご詠歌が書かれています。御朱印帳でもOKです。

お寺を参拝した証に収めたり、お接待を受けたときに渡すお札です。お遍路を巡った回数によってお札の色が変わります。1回目は白です。

杖には必ず「同行二人」と書いてあって「お大師様と二人連れ」という意味になります。

私とこの杖で、お大師様と二人連れでお参りしてるんだよ、ということです。また、昔は金剛杖に自分の名前を書き、険しい道中で亡くなった際のお墓としても金剛杖は用いられていました。